地道な研究と観察が身を結んだ「ピカツンタ」─“農家の困りごと”が開発のきっかけに─

福井県立大学が開発したお米「ピカツンタ」。太陽の光を浴びて輝く稲穂の様子を「ピカッ」と表現し、さらに福井の方言で「〜しちゃった」という意味を持つ「つんた」を組み合わせた親しみやすい名前は、この大学の学生が考案したものです。ですが、「ピカツンタ」の魅力はそのユニークな名前だけにとどまりません。高温に強く、大粒でくず米が少ないという、まさに生産者のニーズに応える特性を備えているのです。

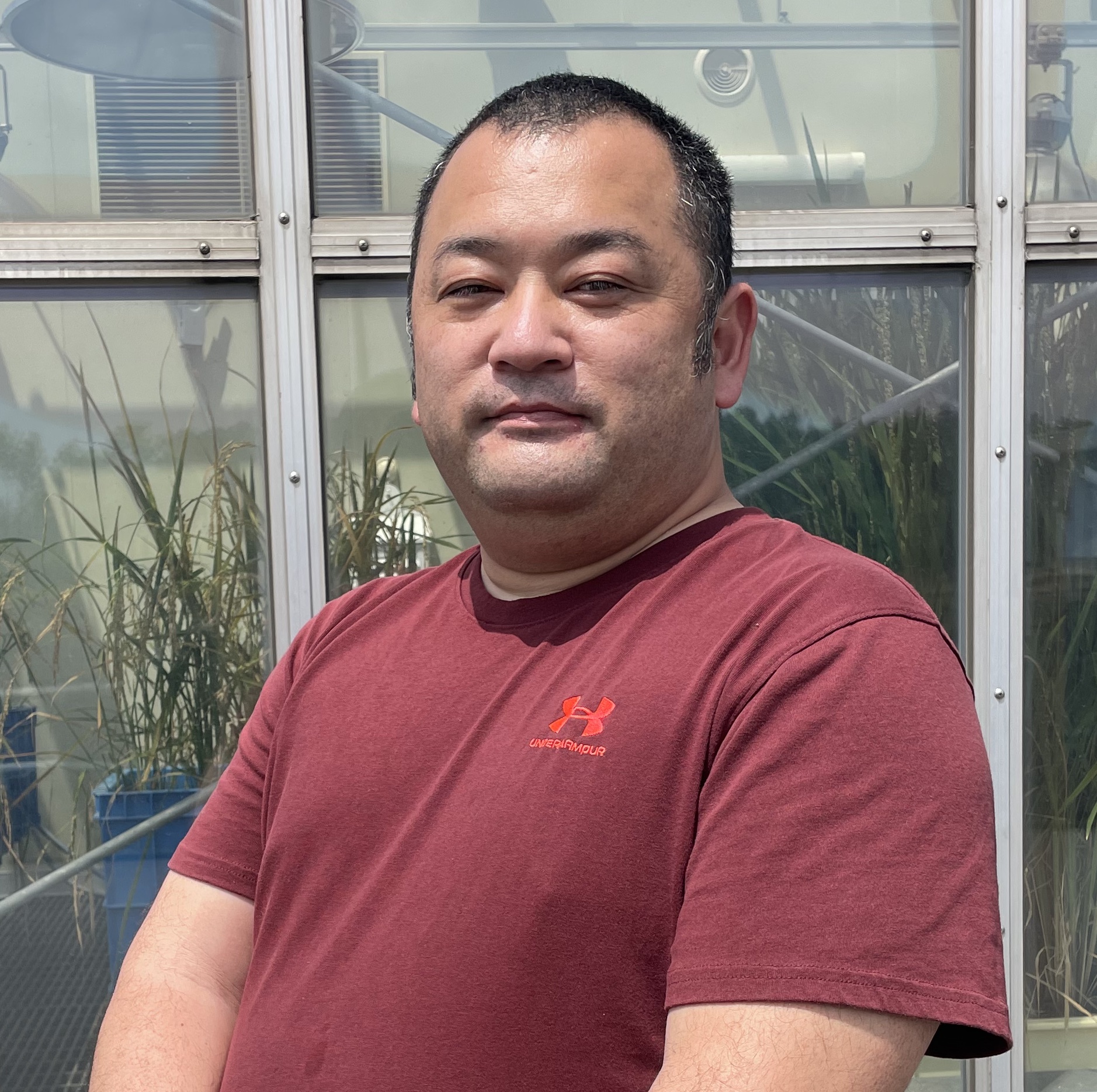

今回お話を伺ったのは、「ピカツンタ」開発を主導した福井県立大学の三浦孝太郎教授。生産者の声に真摯に耳を傾け新品種の開発に挑んだ背景や、そのおいしさの理由について詳しくお話を伺いました。

「ピカツンタ」についてお話を聞かせてくれた人

三浦孝太郎 教授

名古屋大学生命農学研究科で博士号を取得後、2年の博士研究員を経て2010年に福井県立大学に赴任。イネの遺伝子研究を行う傍らで福井県に貢献できるイネ品種の育成研究を実施。これまでに主食用米品種の「ピカツンタ」と「ふくむすめ」、酒米の「山田錦FW2号(品種登録申請中)」を育成している。

農家の困りごとから始まった、新品種開発への挑戦

「ピカツンタ」の開発を主導したのは、福井県立大学の三浦孝太郎教授。名古屋大学で博士号を取得後、同大学で稲の遺伝子研究を進めていた三浦先生は、実際に稲を育てている生産者と接点を持ちたいと、2010年に福井県立大学へと移ります。

赴任直後に地元の新聞で「稲の研究者が着任した」と報じられたこともあり、三浦先生の研究室には当初からたくさんの生産者が訪れたとか。そこで耳にしたのは、お米作りでの困りごとの数々。なかでも「くず米」に関する切実な声が、「ピカツンタ」の開発のきっかけになります。

米粉などの原料として安く取引されるくず米。処分するにしても販売するのと同等のコストが掛かるといいます。ですが、生産者が丹精込めて作ったお米を捨てることは、お米作りにかける意欲を損ないかねません。

くず米を減らすことによって、少しでも現金収入を増やしたい 生産者への思いが、三浦先生を突き動かします。

学生とともに見つけた、田んぼの中の「光る一粒」

福井県は、コシヒカリの発祥の地であり、現在でも多くの農家がコシヒカリを栽培しています。

そこで、新品種開発にあたって最初に取り組んだのが、コシヒカリの遺伝子から突然変異を誘発させる試み。活用したのは、植物のDNAに変異を起こす働きを持つ「EMS(エチルメタンスルホン酸)」という化学物質です。この物質を使うことで、コシヒカリからさまざまな特徴を持った変異株(へんいかぶ)を作り出すことができます。

こうして得られた約1万個体の変異株を実際に田んぼで育て、3年という長い時間をかけて、一つひとつの成長を観察。そのなかから「もっとも粒が大きい稲」を見つけ出すという、気の遠くなるような作業が続けられたのです。

携わったのは、三浦先生と大学の4年生を中心としたゼミの生徒15名。5月の田植えに始まり、穂が大きく実る9月初旬から収穫直前までは田んぼのなかをくまなく歩き、一株一株、粒の大きさを確認していったそうです。

あるとき、どこからか飛んできた虫が止まった稲を見ると、他よりも大きな粒だったということがありました。結局、最終選考には残りませんでしたが、『虫の知らせか?』と思うような出来事でしたね。今では笑い話です。

とにかく、優秀な学生たちが丁寧に作業を進めてくれたおかげで、『ピカツンタ』にたどり着くことができました。毎年恒例の、田植えと稲刈り後のバーベキューはせめてものねぎらいですよ。

その後、栽培調査期間を経た2020年、「ピカツンタ」は福井県立大学が開発したブランド米として晴れて新種登録されました。

そのおいしさはコシヒカリ超え!一度食べたら離れられない魅力とは?

「ピカツンタ」はコシヒカリの遺伝子を引き継いでいることもあり、味に関してはまったく心配していなかった、と三浦先生。実際、その甘味はコシヒカリを超える調査結果も出ているそうです。

もちろん、開発当初のねらい通り、粒が大きく食べごたえは抜群。しかも、粒立ちがよく、コシヒカリよりもしっかりとした噛みごたえも併せ持っています。

なんというか、噛めば噛むほど『お米を食べている』という実感があるんです。これは炊飯して初めてわかった嬉しい副産物でしたね。さらに甘みも香りも良くて、品質は予想以上でした。

実際に、お米に関心を持つ人たちが集まるイベントで試食していただいたところ、97%の人が『いつも食べているお米よりもおいしい』と評価してくださいました。日頃から良質なお米を食べている方からの評価は、なによりの励みになりましたね。

そんな三浦先生がおすすめする「ピカツンタ」イチオシの食べ方は、「いなり寿司」。

他のお米に比べ粒立ちがしっかりしているため、合わせ酢やお出汁がしみ込んでもベチャっとすることがなく、お米の粒感が保たれます。

さらに、何度も食べているうちにその粒の大きさが当たり前に感じられるようになり、他のお米を食べたときに物足りなくなるとか。「一度食べたら、離れられないおいしさ」とは、まさにこのことです。

なにより嬉しいのは、栽培している農家さんが『おいしいお米』だと言ってくださることですね。収量の増加はもちろんですが、味の良さからも『ピカツンタ』を選んでくださっています。販売先からも高評価で、すでに根強いファンもいるようです。

「ピカツンタ」をさらに次のステージへ

さて、「ピカツンタ」の評価が広まるなか、その栽培を行っているのは11件の生産者のみ。作付面積はわずか10ヘクタールにとどまっています。その理由を三浦先生は次のように説明します。

実は種籾(※)の生産が間に合っていないんです。『ピカツンタ』の開発後、大学発のベンチャーを立ち上げ、学内にある設備を使い種籾を生産しているのですが、私一人で行っているため、作れる量には限りがあります。今は作った種籾がすぐに売り切れてしまう状況です。

これから先、需要が増すことを見越して種籾を量産していく選択ももちろんありますが、『ピカツンタ』の価値を考えた場合、ある程度の希少性も必要だと感じています。増やすのか、現状のままでいくのか、正直せめぎ合いです。

(※)種籾(たねもみ):稲作において次の作付けのために使われるお米のタネとなる籾のこと

ただ、三浦先生が手掛けているのは、「ピカツンタ」だけではありません。

粒が大きい「ピカツンタ」に、もちもちとした食感を持つ低アミロース米「ミルキークイーン」を掛け合わせた、新たな品種「ふくむすめ」の開発にも成功しています。

日本のお米といえばコシヒカリですが、開発されたのは、日本がまだ冷涼だった60年前。近年の気候変動の影響でさまざまな不具合が起こるのは、ある意味当然なんです。『ピカツンタ』や『ふくむすめ』はその状況で開発したお米です。

ですが、今後も夏の暑さが増していくのは間違いなく、『ピカツンタ』でも対応できなくなる可能性があります。そこで現在取り組んでいるのが、高温障害による被害を避けるために、穂が出る時期と収穫時期を遅らせた稲の開発です。言うなれば、『ピカツンタ』の進化系ですね。

現状に満足するのではなく、研究者として新種開発に情熱を傾け続ける。三浦先生が抱くその熱意の原動力はどこからくるのでしょうか?最後にお聞きしてみました。

お米が好きなんですよね。福井でおいしいお米を食べるようになって、ますます好きになりました。ですので、研究を続けるに従って、私がおいしいと思えるお米のレベルも上がっていく一方。新たなお米を開発したいという意欲も高まり続けています。

福井には肥沃な大地があり、お米作りに誇りを持っている農家さんもたくさんいます。私にできることは、その農家さんの困りごとに耳を傾けて解決に導くこと。ここ福井で研究に没頭できることは、私にとっても大きな意味を持っているんです。なにより楽しいですしね。

「ピカツンタ」の開発者・三浦孝太郎教授に取材してみて

「ピカツンタ」というお米に込められているのは、生産者のお米への愛情と、それに応えようとする三浦先生と学生たちの誠実な姿勢。関わる人たちのあらゆる願いが、田んぼで実るお米の輝きにも通じているのだと感じます。福井県立大学での三浦先生と学生の研究はまだまだ続きます。生産者の思いに寄り添い生まれるお米の数々。これからも目が離せません!

取材・執筆: 福島和加子

ソラミドごはんでお取扱中の「ピカツンタ」

こちらのお米もおすすめ

こちらの記事もおすすめ

私が赴任した頃は、次第に夏の猛暑の影響が出始めていた時期です。収穫したお米の2割近くがくず米になってしまうという状況を聞いて、本当に驚きましたね。私の研究テーマの一つが、『収量の増加』だったこともあり、すぐにくず米を減らす研究を始めました。

そもそもくず米とは、お米の選別の過程で粒が小さすぎて未熟と判断されるお米で、その発生には夏の暑さが影響しています。光合成によってデンプンを作るのが葉、デンプンなどの栄養を貯めるのが籾なのですが、暑さによってそれらの供給と貯蔵のバランスが崩れてしまうことで未熟なお米が増えてしまうんです。