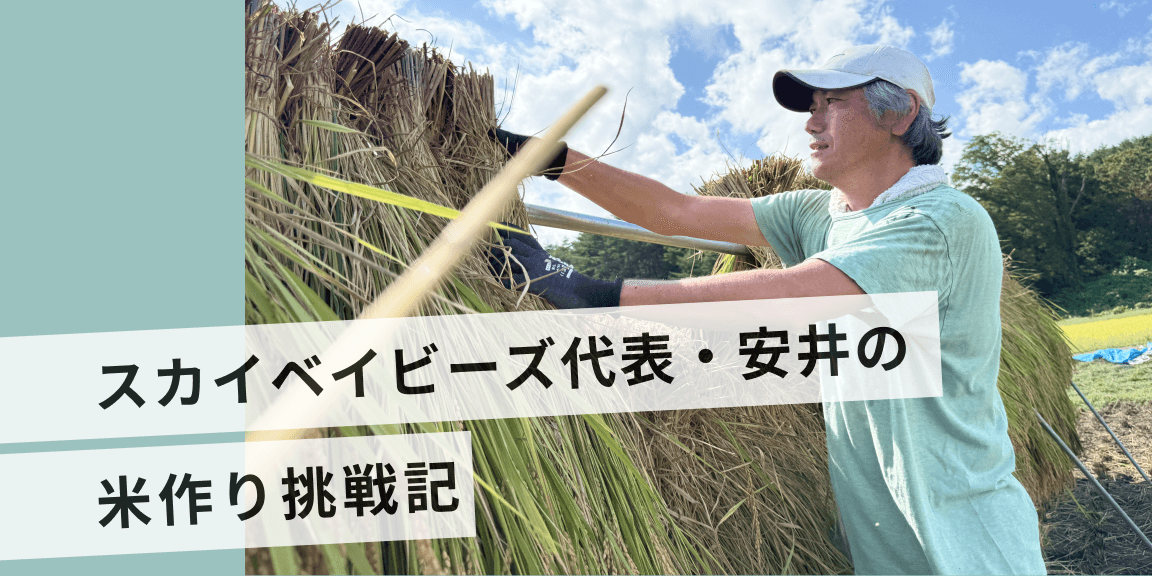

都会を飛び出し、田んぼへ。お米作りが教えてくれた“生かされる”感覚│スカイベイビーズ代表・安井の米作り挑戦記

ソラミドごはんの運営元である株式会社スカイベイビーズの代表・安井が、今年初めて山梨の地で米作りに挑戦しました。

山梨と神奈川での二拠点生活を送る安井が、地域の仲間とともに始めた田んぼ。

自然を相手にする日々の中で感じたのは、思いどおりにいかない難しさと、そこにある豊かな学びでした。

「ソラミドごはん」では今回、安井の米作りの一年を振り返り、自然や地域、人とのつながりについて思いを巡らせます。

安井省人

株式会社スカイベイビーズ代表取締役/クリエイティブディレクター。クリエイティブや編集の力でさまざまな課題解決と組織のコミュニケーションを支援。「自然体で生きられる世の中をつくる」をミッションに、生き方や住まい、働き方の多様性を探求している。2016年より山梨との二拠点生活をスタート。

Instagram / note

地域のつながりから生まれた、米作りへの挑戦

安井が米作りへの挑戦を決めたのは、2024年の秋。子どもたちの運動会シーズンの頃だった。きっかけは、近所の飲み仲間からの提案だった。

「最初は発起人の2人が、地元の人に『田んぼやってみたいんだよね』って話をして、それならやってみたら? となったのが始まりみたいです。それから『一緒にやろうよ』って声をかけてもらって、結果的にうちを含めて4家族でスタートすることになりました」

もともと、畑はやっていた安井。「次は田んぼかな」という思いは、以前から漠然と持っていたという。それに加えて、地域の人たちがどんな思いを持って、どんなことに取り組んでいるのかを知りたいという関心もあり、話を聞いてすぐに参加を決めた。

そうやって始まった、初めての米作り。だが、農家ではない安井たちが実際に田んぼを借りるのはそう簡単ではない。地元の農家さんによるサポートのもと、0.7反(およそ700平方メートル)の田んぼで米を作れることになった。農家さんが冬の間の土づくりや肥料づくりを担い、安井たちが本格的に動き出したのは春先。田植え前の田を耕すタイミングからだった。

「機械も全部、地元の農家さん頼みです。トラクターや田植え機、稲刈り機など、どれも高価なものばかりで、1台100万円とか、ものによっては1000万円を超えるものもある。個人ではとても揃えられないですね。やっぱり、ある程度規模を大きくしないと元を取るのが難しい世界なんだなぁ、と実感しました」

苗(コシヒカリ)は農協で購入し、ハウスで4週間ほど育ててから田植えに使った。5月中旬に田植えを行い、それが終わると毎日の水の管理が中心となる。天気に合わせて水を入れたり抜いたり。そのバランスが稲の成長に大きく関わるという。

「田んぼって、ほんとに毎日見ないといけないんです。天気予報を見て“今日は雨だから水止めとこうか”“ちょっと抜いとこうか”って。LINEグループで『今から行くね』『水多いから止めといたよ』とか連絡取り合いながら、みんなで見に行ってました。散歩がてら田んぼに行く感じで」

今年は幸いにも大きな災害もなく、日々の手入れも“楽しみ”として続けられた。

「4家族いたからできたけど、1人だったらかなり大変でしょうね。好きでやっているし、日常の管理そのものはそこまで複雑ではないから苦ではないんですけど。天気次第で行動を変えなきゃいけないし、旅行にも行けない。農家さんたちは、まさに田んぼにつきっきりの生活を送っているんですね」

そして9月、いよいよ収穫。4家族総出、1日がかりで稲刈りを行った。

「総収穫量は、籾付きの状態で約450kg。そのうち120kgをもらいました。精米したら、たぶん100kgくらいになるんじゃないかな。これからの子どもの成長具合にもよるけれど、我が家の場合は1年弱ほどは賄えるくらいの量です。2家族は収穫後すぐに炊いて食べたそうで、『めっちゃうまい!』って言ってました。うちは家族全員が揃ったタイミングでゆっくり食べようと思います。楽しみですね」

思いどおりにいかない自然の中で、学んだこと

田んぼに通いながら安井が強く感じたのは、「予定どおりにいかない」難しさだった。

「これは米作りだけでなく農業全体に言えることですが、自然相手だから想定できないことが多いし、人の力ではどうにもできないことがある。今年は幸いにも大きなトラブルには見舞われなかったものの、それでも稲の一部が突然倒れたことがあって。はっきりとした原因はわからないままなんです」

そんなときこそ、一緒に田んぼに立つ仲間がいたことが大きな支えになったという。

「思いどおりにいかないことがあっても、“なんでこうなっちゃったんだろうね”って言い合えるだけで全然違うんです。一人だったら、気持ちのやり場がなくなっちゃうと思う」

1年に1回しか収穫できないという重みも、安井の心に残った。

「米作りは途中で何かあっても、やり直せない。1年に1回しかチャンスがないんですよ。そんな中で毎年米を作っている農家さんは、台風などの災害だったり、鹿に稲を食べられる獣害だったり、がっかりするようなことがこれまでにたくさんあったはず。地域の人たちが何十年も続けているのは本当にすごいことですし、米が食べられることに感謝しなければ、と思います」

米作りを通して得たのは、自然の厳しさの中にある美しさや、人と助け合うことの大切さ。地域の営みに関わることで得た実感は、机の上の知識では得られないものだった。

「農業って、効率とか損得だけじゃ測れない世界ですよね。毎日の小さな変化を見て、考えて、関わって。そんな時間があるだけで、暮らしの見え方が変わると思います」

安井たちは、来年も米作りを続けるつもりだ。

「米作りはお互いの貸し借りで成り立ってる世界なんですけど、僕らは今のところ借りるばっかりになってしまっている。それって持続可能性が低いんですよね。だから今は、その課題を少しずつでも解決するための方法をあれこれ考えているところです」

米作りは、地域社会でのあたたかなつながりがあってこそ成り立っている側面があるという。

「たとえば物の貸し借りでも、都会的に“じゃあ5万で貸すわ”みたいな感じじゃないんです。そういう意味でも、消費社会とは真逆の世界だなと思います」

話の流れのなかで、安井はふと、子どもたちとの思い出を語ってくれた。

「子どもたちが3、4歳のころ、トマトを育てていたんです。でも、まだ青かった実がポロっと落ちちゃって、息子が大号泣して(笑)。そういう、自然の残酷さを体感する小さな積み重ねって、すごく大事だなと思うんです。学校の勉強とは違う学びがある。自然と“会話”しているような感覚というか。これって、一日限りのイベントではなかなか触れられません。少し体験するだけでは、肉体的な大変さくらいしかわからないんですよね。その先にある“思い通りにいかない大変さ”とか、“それでも楽しいと思える瞬間”って、続けてこそわかるんだと思います」

自然は思い通りにはならない。でも、だからこそ学べることがある。空を見上げ、風を感じ、土と向き合う時間の中で、自分たちが「生かされている」ことに気づかされる。

そして同時に、日々この自然と向き合いながらお米を育てている農家さんたちの努力や工夫に、あらためて頭が下がる思いになる。私たちが当たり前のように口にしている一粒一粒には、たくさんの知恵と忍耐が詰まっている。そのことを実感する米づくりだった。

こちらの記事もおすすめ