お餅の歴史を知ろう─日本人の精神に深く根付くお餅の文化

お正月やお祝いの席に欠かせないものといえばお餅です。

ハレの日の食べ物として日本人に古くから親しまれてきましたが、

お餅は一体いつから食べられているのでしょうか?

また、どんなときにどんな意味合いで食べられてきたのでしょうか?

お餅について考えてみると意外と知らないことがたくさんあります。

民俗学の分野で食に関する研究を数多くされてきている関沢まゆみ先生に、

知っているようで知らないお餅の歴史を教えていただきました。

お話を聞かせてくれた人

関沢まゆみ先生

国立歴史民俗博物館教授。民俗学者。社会・信仰・儀礼に関する民俗学的研究,高度経済成長と民俗の変化などを主要研究課題にしている。『日本の食文化2 米と餅』(吉川弘文館・2019年)ほか、食に関する書籍や論文が多数。

好きな餅はきなこ餅。

聞き手: ソラミドごはんくん

ごはんが大好き!

ちょっぴりヒツジに似たごはんの妖精。好奇心旺盛で、ごはんのことなら何でも知りたい!聞きたい!見てみたい!と思っている。

お餅は弥生時代にすでに存在していた!?

お餅にもいろいろあって、もち米でできているいわゆるお餅、そしてごはんとして食べているうるち米の粉、上新粉を使って作る柏餅も餅という名ですね。うるち米ともち米を混ぜて炊いてごはん粒をつぶしてつくるおはぎやぼたもちのようなものもあります。また、粟餅やキビ餅のように雑穀の餅もあります。今回は「もち米でできているお餅」についての話をしたいと思います。

いわゆる鏡餅とかのし餅とか、お正月に食べるようなお餅ですね。よろしくお願いします。では早速ですがお餅の起源とは?

お餅の原料はもち米ですよね。稲作は中国から朝鮮半島を経由して、日本には九州北部から入って広まっていきました。それが紀元前10世紀半ば頃です。しかし、それが広く東日本までひろがるのは紀元前3世紀半ばです。もち米はおそらくそれから後に伝わったんだろうと思われます。

たとえば石川県にある弥生時代中期の杉谷チャノバタケ遺跡の住居跡から、炭化したちまき状のものが発掘されています(チマキ状炭化米塊)。もち米でできており、蒸されてから焼かれたと推定されています。

へえー!弥生時代から「ちまき」が食べられていたんですね。

いつからもち米を蒸したり搗(つ)いたりして作る餅ができてきたかははっきりしていないのですが、もともとは雑穀などを使って丸くしたり成形したものから発展していると考えられます。

民俗学で有名な柳田國男の研究では、最初期は雑穀を一度粉にしてお湯や水を混ぜ、ちょうどいい硬さにして成形したものをひっくるめて餅というふうにいっていたのではないかとされています。考えてみるとお餅を作るのって結構大変なんですよね。蒸すにも搗くにも甑や臼と杵という道具が必要なので、道具の発達とともに今もあるお餅になってきたのだと思います。

じゃあ今あるようなお餅が歴史に登場するのはいつ頃ですか?

餅に関する記述が見られる代表的な文献は3つあります。

一つは奈良時代初期、720年から740年頃に編纂された『豊後国風土記』には、餅を的にして弓矢で射ようとしたら、白い鳥になって飛んでいってしまったという記述があります。白い鳥になったというから米の餅だった可能性がありますが、白い餅に関する参考史料の一つです。

そしてより確かな記録としては『源氏物語』があります。これは平安時代中期の作になりますが。「初音」の巻に光源氏の住まいである六条院でのお正月の様子が描かれ、「歯固め」の行事のために鏡餅を供えている場面があります。歯固めというのは長寿を願って硬いものを口にするという風習で、そこに白く固い餅が使われていたんですね。

そして三つ目は1141年、平安時代の終わりごろ、崇徳天皇の時代です。『類聚雑要抄(るいじゅうぞうようしょう)』に天皇のお正月御膳の図が描かれていて、そこに鏡餅があります。

餅が鳥になって飛んでいったというお話は伝説みたいな内容ですが、平安時代の源氏物語や宮中の記録に鏡餅が登場するんですね。そんなに昔から鏡餅のようなお餅の存在が確認されているってすごいです!

雑穀を使って搗いた餅もあったと考えられますが、もち米を搗いた餅について文献で参考になるのは、その3つの例になりますね。

餅は日本古来の行事や信仰と深く結びついてきた

でも少し不思議なのは、もち米を炊くか蒸すかしてそのまま食べた方が早いと思うんです。わざわざお餅にするなんて面倒ですよね。誰が考えたんだろう?

確かにそうですね。もち米はおこわでも十分美味しいですものね。これもはっきりした解答はないので、想像する余地があります。つぶしてみたらもちっとした食感になったとか、搗いてみたらどうだろうとか、昔の人が料理をしていく中で発見があったんでしょうね。特に日本人はもちもちした食感が好きですから。

世界的に見るともちもち食感が好きではない地域もあるんですが、日本人は早くからそれが好きだったことが関係するのかもしれないですね。

好きだから発展してきた説かあ。

より美味しくしようとか、搗いたり捏ねたりするともちもちするなとか、いろんな工夫の末に、今のお餅になってきたってことなのかなあ。

日本人にとって餅がどんな存在だったか、それを考えてみるとヒントになりそうです。

「ハレとケ」という言葉はわかりますか?

ハレの日は非日常の特別な日。お祭りや行事の日などのことですね。普段の日(ケの日)は粒のまま食べているものをつぶしてもう一度形にするとか、ひと手間を加えて特別な日に食べるものをつくるのです。その代表的な例として餅があると思います。

もう一つは日常的な食の工夫からです。

主婦の目線で考えてみるとしっくりくるかもしれません。台所を預かる女性にとって米の管理は大事な仕事でした。一年に一度採れる米を上手にやりくりして家族に食べさせようとすると、配分も大事ですし、食べ方を変えてみることもあったでしょう。節約のために麦やキビ、粟といったものを混ぜるということもあったでしょうね。その中で餅状のものも生まれてきたのではないでしょうか。これは柳田國男のもとで女性の生活のことを調査されていた瀬川清子さんが報告されています。

特別な日の食べ物として餅が作られていったり、日頃の食の工夫として餅そのものではないけど、餅状のものが作られたり、いろんな発展が考えられるということですね。

特別な日の食べ物としてのお餅は今でもお正月や行事のときに食べることが多いですよね。文献でも貴族や天皇の食べ物として描かれているということは、すごく貴重なものだったように思えます。

そうですね。やはり作るのに手間がかかるし、縁起物だったと思います。

そしてお正月に食べるものだったというのも見逃せません。昔は数え年で年齢を数えていて、お正月に一つ年を取るという考え方でした。年神様からお年玉としてのお餅をいただいて、毎年魂の数を増やしていく感覚といいましょうか。だからお正月にお餅をいただくというのは、日本人の生命観や年齢観を表象したような食べ物だったと解釈できると思います。

天皇が神様に新米をお供えしてご自身も食される新嘗祭がありますし、米には神様や魂が宿るといった考えがあります。うどんにお餅が入ったものを力うどんと言いますよね。餅というのは生命力をいただくという信仰のようなものと繋がっていて、「餅=力」と捉えられていたのでしょうね。

そう思うとお餅に特別な感情がわいてきました。庶民が一般的に食べるようになったのはいつ頃かわかっていますか?

どのように世の中に普及してきたかも実は記録がないのではっきり言えませんが、身分の上の人が食べれば、それを見聞きした低い身分の人たちもやはり食べたでしょうね。少なくとも江戸時代には庶民もお正月に食べるものとなっていました。じわじわと時代とともに広がってきたのでしょう。

どんな食べ方もできるのが餅の魅力

現代では特別な日もそうでない日も関係なくお餅を食べるようになりました。昔と比べ、お餅の食文化はどんな風に変わったといえるでしょうか。

昔はお正月とかお祭り、特別な人生儀礼のとき、ハレの日に食べるものでした。それにお餅はすぐにカビが生えてしまうので、保存が大変で、主に冬に作って食べるものでした。1970年代に真空パックのお餅が発売された時は驚きましたし、本当に食生活に大きな変化が起こったなと思いましたね。今はスーパーに売っていて、年中食べられるようになったというのが最大の変化です。

そうか、昔は期間限定でしか食べられなかったわけですもんね。それぐらい特別な食べ物だったんですよね。

ちょっと古い記録ですが、食生活に関する全国の調査で「食習採集手帳」の昭和17年の記録に興味深い部分があります。

「ごちそうといえば何ですか?」という質問に対して全国の多くの地域の人が「餅」と答えているんです。これは私も意外で、昭和11年生まれの父に「ごちそうといえば何だった?」と聞いてみたら、「お餅」と答えたんですよ。母親の実家に帰ったりすると餅を搗いて出してくれたりして、お客様があると出すものという認識だったんですね。

この調査は80年ぐらい前のものになりますが、その頃のお餅はまだかなり特別なごちそうだったんです。

お餅の長い歴史でみると、最近といえなくもないですね。もちろん今もお正月だから食べる、というものでもありますし。そうすると、いつでもお餅が食べられる現代のお餅の楽しみ方って先生は何だと思われますか?

季節を問わず、いつでも食べられるということに尽きますね。

お餅って不思議な食べ物だと思いませんか?

白米は和・洋・中、何の料理にでも合いますよね。お餅もお味噌汁に入れたりお雑煮にして食べるという食べ方はもちろん、しょっぱくしても甘くしてもおいしいし、煮ても焼いても食べられる。本当にどんな味にでも合います。最近は薄くスライスして鍋に入れる餅もありますよね。もちピザなんかもあります。そういう風に、なんにでもアレンジできて楽しめるというのが、お餅の最大の魅力だと思います。

東北地方などでは、くるみを入れたり豆を入れたり、とにかくおいしく食べる方法がたくさん継承されてきているなあと感動もします。

確かにご飯粒のままいきなり味噌汁に入れたりしないし、ピザにすることもないですよね。でもお餅なら違和感がないです。お餅ならではの万能感があります!

主食っぽくもなるしおやつ的な存在にもなるし、両方の食べ方がいろいろな形でできるのがお餅です。長く食べられてきたものなので、地域によっておいしく食べる方法がたくさん継承されてきているなと思います。今は婚姻などで昔よりも遠い地域に移り住むことも増えたので、行った先の食べ方と自分の地域の食べ方が交わるということもあると思います。

そうすると、そこで新しい食べ方が生まれる可能性もあるかもしれないですね。お話を伺って想像以上にお餅の世界は深いことが見えてきました。餅の文化を紐解いてこられた関沢先生にとって、餅の魅力とはなんでしょうか?

一般の方には少し伝わりにくいかもしれませんが、やはりお正月にお餅を食べていた意味がすごく大事だなと思っています。

数え年という年齢の数え方や、先祖たちがお正月にお餅を食べて一年間の生きる力をもらうというような、そういう信仰のようなものが餅に託されて続いてきたというところはこの先も伝えていきたいと思っています。

今の若い人はお雑煮を食べないという人もいるかもしれませんが、やはり日本人にとってお正月の餅は特別な食べ物だったということは忘れたくないですね。

それに搗き立てのお餅ってやはりおいしいですし。日本人の食生活もだいぶ変わりましたが、食べ続けられて欲しいなと思います。

いつでも食べられて、日常的になってきたというのは、とてもいいことだと思います。一方で何千年にも渡ってお餅が日本人の深いところに根付いて果たしてきた役割を知ると、大事に食べていきたいなという気持ちが生まれてきました。関沢先生、ありがとうございました!

ソラミドごはんでお取り扱い中のお餅はこちら

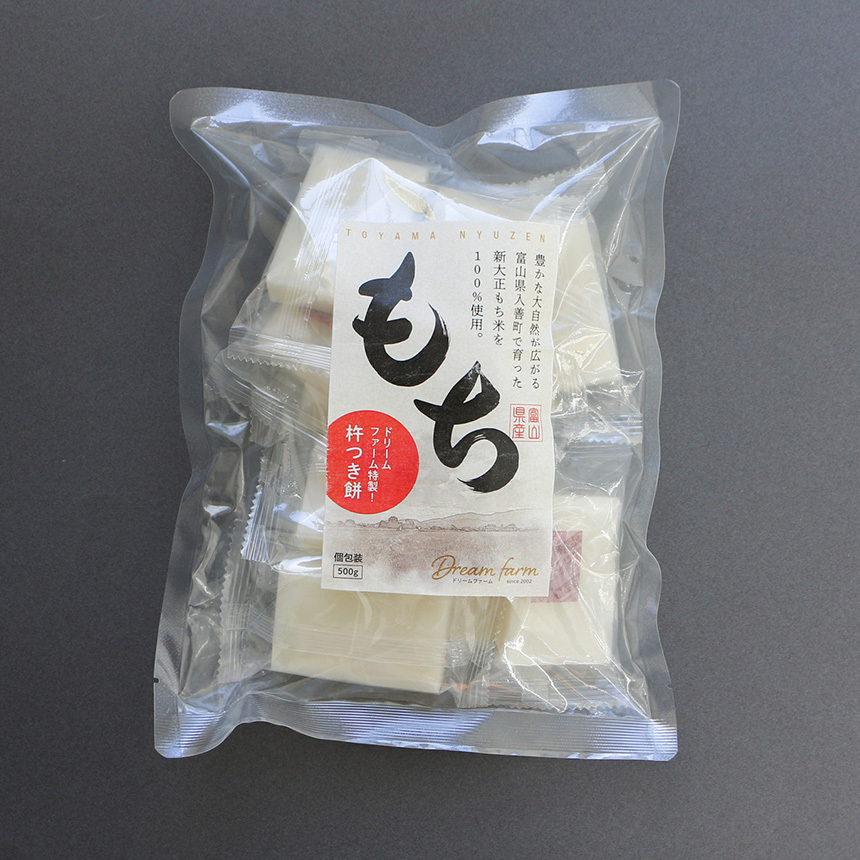

【ドリームファーム】かくもち/富山県産新大正もち米

新大正もち米を使ったおもちです。新大正もち米は、「もち米の王様」「もち米の最高級品」と称されており、もちとして加工されたときのコシと粘りの強さ、舌触りがなめらかさ、甘みの豊かさが特徴です。ドリームファームのかくもちは、機械の杵でついて作っており、米粉から作られるお餅とは違い、歯ごえのある食感が楽しめます。

こちらの記事もおすすめ

お餅はもち米でできていて、ごはんの親戚といってもいい食べ物です。お餅のことをもっと知りたいと思って教えてもらいにきました。関沢先生よろしくお願いします。

お餅はいつ頃からあるんだろう。昔から今のお餅のような形だったのかな?考えてみると知らないことが多い気がします。