鰹節のプロに聞いてみた!ごはんと鰹節の究極の食べ方とは

風味が豊かで、ふわふわの食感。

鰹節ってやっぱりおいしいですよね。おにぎりの具材にも、ごはんのお供にもぴったり合います。

鰹節は、日本の食文化を支える大切な食材です。

そんな鰹節の魅力をもっと深く知りたくて、鰹節を専門に取り扱う卸売企業である株式会社マルサヤさんにお話を聞いてきました。

鰹節がどのように作られているのか、そして鰹節とごはんのとっておきの食べ方についてご紹介します。

お話を伺った人

株式会社マルサヤ 公式X担当 だっしーさん

株式会社マルサヤは、昭和37年に創業して以来、「ほんもの」の鰹節にこだわり続けている業務用鰹節の専門問屋さんです。「本枯本節二年物」など他社に先駆けて商品化してきたものをはじめ、数百種にもおよぶ商品ラインナップを取り扱っています。

会社ホームページ:

https://www.marusaya.co.jp

Instagram:

https://www.instagram.com/marusayasan

鰹節ってどんな風に作るの?

──そもそも、鰹節はどのように作られるのでしょうか?

──えっ! カビをつけるんですか!

「鰹節菌」というカビがあるんですよ。鰹節の表面の薄茶色がカビの色です。

鰹はナマモノなので、鰹節菌を使わないと空気中に漂っている悪性のカビが繁殖してしまう可能性があります。それを防ぐために、鰹節菌を表面につけるんです。とはいえ、荒本節も焙煎という燻し加工を経ているので、いわゆる乾物としての保存性はあるので安心してください。

鰹節菌がつくことで、旨味成分を凝縮してくれたり脂肪分を分解してまろやかな味になったり、色々な良い作用を引き起こします。

──カビといっても、鰹節を悪いカビから守ってくれたりよりおいしくしてくれたりする、良いカビなんですね!

スーパーで売っている鰹節はカビ付けをしていない「荒本節」が多いです。

荒本節は燻してすぐの状態で、表面はタール(燻されることで付着する焦げのようなもの)で真っ黒です。そのタールの部分を洗浄して綺麗にしたものを削り節にしています。製造期間は約3週間ほどです。

枯本節は、荒本節をきれいな形に整えた後にカビをつけて、天日干しをします。さらに、状態を見ながらまたカビをつけ直して、もう1度天日干しして……。という工程を繰り返してやっと出来上がります。3ヶ月から半年かけて、じっくり製造するんです。

──同じ鰹節でも、製造期間が全然違うんですね。

枯本節をさらに熟成させて作る「二年物」もありますよ。枯本節をさらに1年半以上かけて乾燥熟成させて仕上げるんです。製造期間は全部で2年かかります。

──2年もかけて作る鰹節があるなんて、驚きました! やっぱり、時間をかけて作るほどおいしくなるんですか?

コストがかかるので、加工の工程が多い分だけ値段は高くなります。とはいえ、何でもかんでも高級なものを選べばいいというわけではなく、用途によって最適な鰹節を選ぶのが大切です。

地域ごとに親しまれている味も違うし、家庭によってもなじみのある味も違いますよね。そして、鰹節と一口に言っても、削り方や加工の種類によって適した使い方があったり、風味の感じ方は変わってきたりします。

──削り方や加工の種類によって、感じる風味が変わるんですね!

鰹節の種類はどれくらいある?

──鰹節には荒本節と枯本節があって、さらに削り方や加工の種類によっても違いがあるとのことでしたが、実際にどんな種類の鰹節があるのでしょうか?

削り方や加工の種類を厳密に分類すると何百種類もあるので、今回は日常でよく食べられている主な鰹節の種類について紹介しますね。

スーパーでよく売られているのは「薄削り」です。鰹節と聞いて真っ先にイメージするのはこの種類ではないでしょうか。出汁をとったり、料理にトッピングしたりするのによく使われます。

市販されている薄削りは、産地メーカー等で専用の電動鰹節削り器によって削られます。構造的にはモーターで回転する刃でガンガンと削っていく、みたいなイメージです。

──確かに、鰹節といえばこの形が思い浮かびますね!

「薄削り」をもう少し細かく、破片状に削ったタイプを「破砕」(はさい)と呼びます。これは出汁を取るというより、料理のトッピングに特化しています。

鰹節を薄く削らず粗目に砕いたものが「粉砕」(ふんさい)です。5〜10分ほどの短時間で出汁を取れるのが特徴です。

──細かさによって呼び方が変わるんですね。おもしろいです!

「粉砕」をさらに細かく砕いたものや、いま上げてきた削り節を削った時に歩留まりとして生じる細かい部分を集めたものが「粉末」です。いわゆる魚粉ですね。よく、つけ麺屋さんでスープの上に乗っています。ここまで細かくなると、スープに溶かして味変に使われることが多いです。

最近は、味噌汁の出汁代わりに魚粉を入れる人が増えているんですよ。顆粒だしは使いたくないけど、1から出汁を取るほどの余裕はない。そんなときにピッタリなのがこの粉末なんです。

──粉末を出汁代わりに使うのって手軽に出来そうでいいですね! 試してみたくなります。

鰹節の粉なので汁に完全に溶けることはないのですが、そのまま食べられるので問題ありません。ぜひ試してみてくださいね。

あと、家庭で使われる機会は少ないですが「厚削り」があります。

そば屋さんやうどん屋さん、ラーメン屋さんなど飲食店で使われているのはこのタイプが多いです。そのまま食べることはなく、出汁取りに特化した鰹節です。長時間煮出してダシを抽出する削りブシなので香りは薄削りよりも弱いですが、抽出された鰹の旨みや出汁の味を強く感じられます。これは、料理のスープの味に負けないようにするためです。

──これまでの鰹節と比べると、厚みが全然違いますね。用途によって形が変わるなんて、これまで考えたことがなかったので興味深いです!

「ごはん×鰹節」最強の食べ方は?

──鰹節をごはんと一緒に食べるときの、とっておきの食べ方を教えてください!

やっぱり、白いご飯にかけるのが1番ですね。

鰹節がおいしいかどうか評価するには、ごはんにそのまま乗せるのがベストです。

もちろん、おにぎりの具材としてポピュラーな「おかか」もごはんとの相性はぴったりです。でも、おかかは鰹節の出汁がらを甘辛く煮付けた料理なので、鰹節そのものよりも煮付けの味を楽しむ料理なんですよね。

鰹節そのものを味わうなら、猫まんまが1番おいしいです。ごはんに鰹節を乗せて、醤油をちらっと垂らせば完成です。

──かける醤油の種類でオススメはありますか?

醤油は地域によって慣れ親しんでいる味があると思うので、普段から使っているものと一緒に食べるのがオススメです。関東だったら濃口醤油、関西なら薄口醤油とか。

──基本は鰹節と醤油がベストなんですね。ほかにもオススメの組み合わせはありますか?

変化球でいくなら、醤油に加えてごま油やラー油をかけてもおいしいですよ。量は小さじ1杯くらいかけます。人によっては革命が起きるかもしれません……!

──なんと、革命が起きちゃうおいしさなんですか! ごま油とラー油はなぜ鰹節と相性がよいのでしょうか?

鰹節は脂質が非常に少ないんですよ。たんぱく質が7〜8割を占めていて、脂質は3パーセント無いくらいです。なので、油を足すことで脂質を補う意味合いがあります。

──鰹節ごはん革命、起こしてみたいですね。食べるときのポイントはありますか?

ごはんに合わせてシンプルに鰹節の味を楽しむなら、薄削りの高級な鰹節をたっぷりかけることです。うちの商品でいえば、本枯本節二年物を躊躇なくブファッとかけていただくとおいしくなりますよ。

というのも、高級な鰹節=おおむねよく乾燥と熟成が進んだクセの少ないものなので、中途半端に使うとちょっとだけ物足りなさを感じてしまう恐れがあります。なので、いいものこそたっぷりと!が大原則です。

ただし、本当に最強の鰹節ごはんを食べるなら、どの種類を選ぶかよりも”削り立て”かどうかが重要です。

──削り立てというのは、削ってからどれくらいの時間が経ったものですか?

削った直後がベストです。鰹節は削った瞬間から表面がものすごい勢いで酸化していくんですよ。空気にふれた分だけ、風味が飛んでいってしまいます。1番香りが残っていて、舌触りがいいのは削ったすぐ後なんです。

──削り立てが1番おいしいんですね。でも、削り機がある家庭はなかなか無いですよね。

現代は家庭で使われなくなってしまいましたね。手入れが大変だし、削るのにものすごく手間がかかるんです。たとえば、4人分の味噌汁を作るのに必要な鰹節を削ろうと思うと慣れないうちは1時間はかかってしまいます。

──それはなかなか大変ですね。でも、削り立ての鰹節、やっぱり食べてみたいなぁ……。

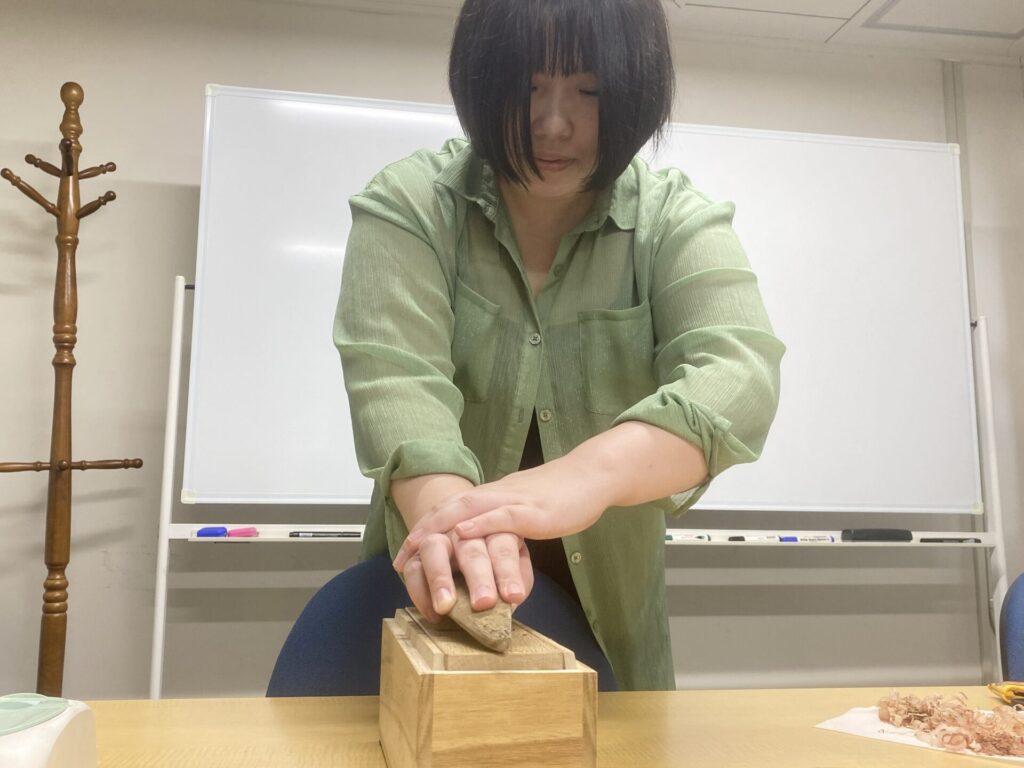

では、きょうは特別に鰹節を削る体験をしてもらいましょうか!

──わぁ!いいんですか!!

ということで、今回は特別に筆者が鰹節削り体験をさせていただきました。

鰹節削り体験をしてみたよ

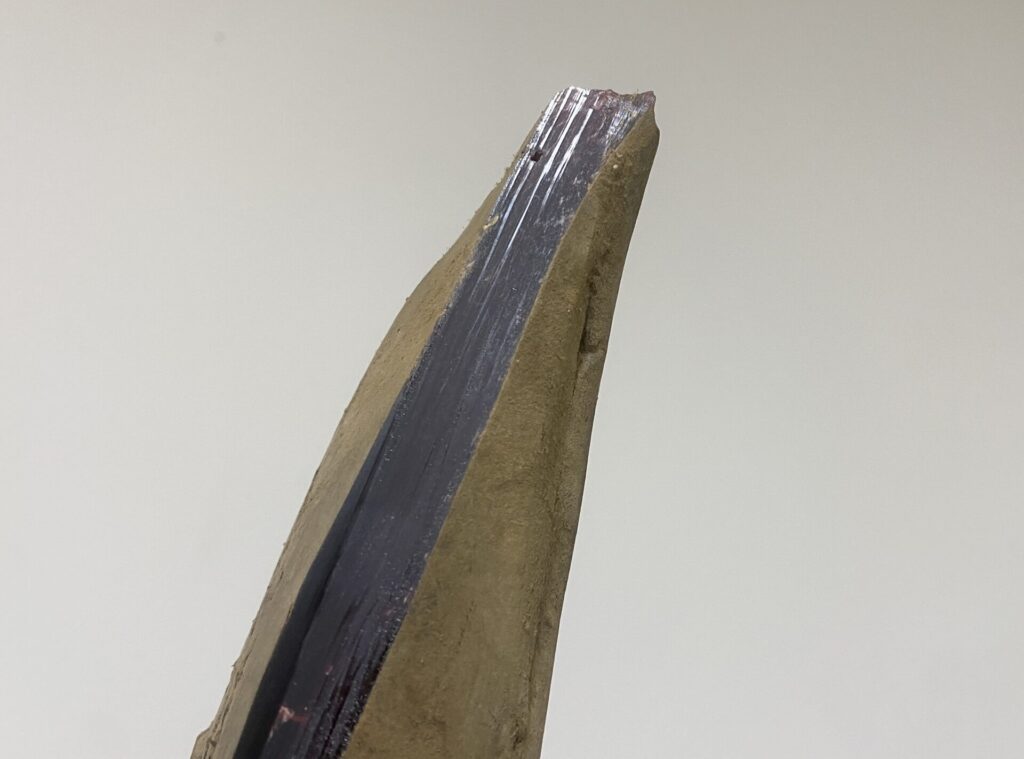

これが今回削っていただく鰹節です。

──すごい、カチコチだ! ずっしり重みがあります。

──削った表面はピカピカ光っていますね。

鰹節を持ったとき、上下のシュッとしている方を手前に向けて削り機にセットします。指を引っかけないように注意しながら、手前から奥に押してみてください。

──こんな感じでしょうか? (おそるおそるシュッと削ってみる)

そうですね。では、削り機の中の箱を開けてみてください。

──あれっ! 少ししか削れていません!

そうなんです。削るのにコツがいるので、慣れないうちは量が全然取れないんですよ。

──料理で使う分を削ろうとしたら、かなりの時間がかかるのがよく分かります……!

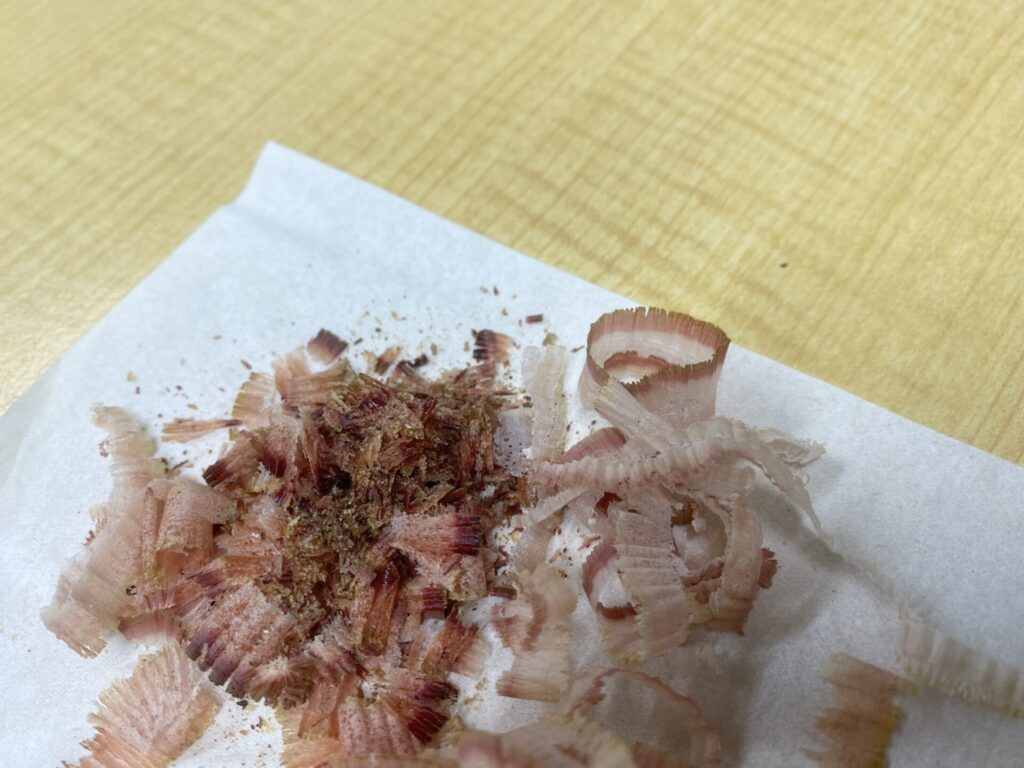

左半分が取材の1時間前に削ったもの/右半分が取材時に削ったもの

取材の前にあらかじめ削っておいたものがあるので、いま削ったものと食べ比べてみてください。

──いただきます。

いま削った鰹節の方が、味がしっかりしていますね! 先に削っておいたものより、鰹節の風味が強い感じがします。同じ日に削ったものでも、こんなに味が変わるんですね!

味だけじゃなく色も違いが出てきます。削り立てはピンクだけど、取材の前に削ったものは少し黒くなってきていますよね。

──短い時間でこんなに味や見た目が変わるんですね! お話を聞くだけでなく、実際に体験することで鰹節が繊細で奥深い食べ物だということがよく分かりました。貴重な経験をありがとうございます!

まとめ

お話を伺って、鰹節は奥深く、手間ひまかけて作られる食材であることがよく分かりました。特に、カビ付けや燻製といった工程があるのに驚きです。

薄削り、厚削り、粉末など、様々な種類があることを知り、それぞれに合った料理があることを学びました。削り方によって味に個性が出るのがおもしろいですね。

鰹節本来のおいしさを味わうには、ごはんにそのままかけて食べるのが相性ぴったりということで……。さっそくオススメの食べ方を試してみたくなっちゃいました。きょうのごはんは猫まんまで決まりです!

プレゼントキャンペーンのお知らせ

マルサヤさんとのコラボ記事公開を記念して、ソラミドごはんの公式Xでプレゼントキャンペーンを行います。抽選で3名様にお米と鰹節をプレゼント! 詳細は公式Xをご覧ください。

応募期間:2025年1月10日(金)〜1月24日(金)

おいしいお米で鰹節ごはんを楽しもう!鰹節とも相性バッチリなお米はこちらから購入いただけます

おすすめの記事はこちら

簡単に説明すると、カツオを切って、煮て、燻して……。カビつけを行わない鰹節を「荒本節」(あらほんぶし)、カビつけして天日干しした鰹節を「枯本節」(かれほんぶし)と呼びます。